先進融合部会は教員2人と事務員1人から成るとても小さな部会です。アドバンスト文理融合運営委員会というすこし大きめの組織と、芸術創造連携研究機構というもっと大きな組織のサポートを受けながら、主に教養学部の前期課程(1、2年)向けの芸術制作授業を運営しています。

パフォーマンス研究/制作を専門にする中井悠(准教授)とマンガ研究を専門にする三輪健太朗(准教授)、事務を担当する澤栗由佳の三人体制です。

前期課程の文系理系両方の学生向けに芸術制作の実践的なワークショップ型授業を開講しています。《認知と芸術》、《身体と芸術》、《メディアと芸術》《研究入門》という大まかなカテゴリー区分のもと、実験音楽、楽器制作、マンガ分析、拡張されたダンス、数学的デザインなど多彩なアプローチで創造のからくりを解きほぐし、自らの手で組み立てることを学べます。前期課程以外の学生が聴講という形で参加可能な授業もあるので興味があれば部会か担当教員に連絡してください。

《認知と芸術》=● 《身体と芸術》=● 《メディアと芸術》=● 《研究入門》=●

この授業では、さまざまなメディアの質感=凸凹を探ります。古代に文字を記録するために用いられていた粘土版や、現在私たちがデジタルデータを記録する際に使用するCD-ROMやメモリも、なんらかの凸凹のパターンを作り出すことで情報を記録しています。情報が物質で表現される際には必ず物理的な凸凹が生まれています。まずこうした凸凹について確認し、そこからテキスト、音声、画像、映像といった、異なるメディアを比較したり、組み合わせたり、お互いに翻訳したりする時に感じられる質感=凸凹について探っていきます。講義とワークショップを交互に行いながら、メディアのもつ質感について検討していきます。具体的には、身の回りにある言葉から短歌を作ったり、独自な情報の記録方法(=暗号)を作ったり、離散的な過去として3Dスキャンを検討したり・・・などのワークショップを予定しています。ワークショップの際にはノートPCを持参するようにしてください。

口癖、手癖、怠け癖、思考壁、酒癖、難癖、曲者、潔癖、寝癖、癖が強い、などなど、日本語の「クセ」という言葉は、単なる「習慣(habit)」には収まらない広がりを持つ不思議な概念です。この授業では人の持つさまざまな「クセ」を、当人が知らない間に身体や思考に植え付けられた根源的な「振り付け(コレオグラフィー)」とみなし、拡張されたダンスの問題として捉えます。そしてそのような身体や思考の偏りを受講生どうしの相互観察を通じて探り合い、個々のクセの来歴を明らかにしたり、それを他人に移したりすることで、個人の「その人らしさ」という感覚がどこで生み出され、どのように変容しうるかを検証します。新しい振付を考えることでダンスをいわば足し算的につくる通常のアプローチとは逆に、各自が気づかないうちにすでに踊っている振付を露わにすることで引き算的にダンスを浮かび上がらせる試みです。

中井悠/副産物ラボhttps://www.selout.site/jp

この授業では、視覚芸術としてのマンガの「コマ割り」をめぐって、講義と実践的演習の両面から探究します。マンガの制作には、物語を構想すること、絵を描くことなど、様々な技術が用いられますが、中でも「コマ割り」はこのジャンルに固有の要素として、マンガに関する従来の批評・研究の中でも特権視されてきました。本授業では、そうした従来の理論について学びつつ、受講者各自が手を動かして実際にコマ割りという作業を体験することを通して、このジャンル固有の特性について考えを深めることを目的とします。受講者の作成物は、授業内で発表やコメントをしてもらう予定です。あくまでも実践を通して理論的に考えることが狙いですので、マンガ制作の技術的な向上を指導する授業ではありません(これまでのマンガ制作の経験も不問とします)。またコマ割りに焦点を当てた内容ですので、絵の巧拙は一切問いません(全然描けないという方でも結構です)。

出来事の記録や物語を伝える手段として広く用いられてきた映像を、それを構成する(目をはじめとする)諸々のメディアが持つ独自の特性や根本的な仕組みに立ち戻ることで、その存在基盤から見つめ直す授業です。カメラオブスキュラを通じて光がイメージを生み出す原理を体感したり、カメラやプロジェクターを使わずに映像を体験するさまざまな実験を通じて、私たちが生きる世界に潜む映像の原型を探ります。さらに、私たちのイメージへの欲求が映像をどのように発展させてきたのかを、日常の感覚を見直しながら考察します。これらの体験を通じて、映像が時空間や認識を揺さぶる装置としてどのように見るという行為に働きかけるのかを実験しながら、新しい視覚や感覚の発見につなげます。

越田乃梨子https://noriko-koshida.net/

簡単な実験と初歩的な電子工作を通じて音の仕組みを学びながら、自分の手で電子楽器を作ります。アナログ/デジタルの電子回路やマイクロコントローラを使い、簡易的なシンセサイザーを作り、その過程で音の仕組みや音を使った表現について学びます。最終的に自作の楽器で簡単な演奏を行うことを目的に、各回で制作を行います。専攻不問。未経験者を歓迎します。

この授業は、「芸術」について実践を通して学ぶ授業です。ところで「芸術」とは何でしょうか。しばしば「芸術」は「我々が(あるいは芸術家が)、その思いや伝えたい事柄を、絵画・彫刻・音楽などを通して「表現」することなのだ」と、大変素朴に言われることがありますが、この授業ではそのようには考えません。むしろ私たちがそのような「表現したいこと」に辿り着く以前の段階、すなわち何かを感覚したり思考したりすること、その基盤(インフラストラクチャー)を作り出す行為として「芸術」を考えてみたいと思います。「感覚や思考のインフラを作り出す行為としての芸術」について実践を通して接近するために、この授業では、私たちが身の回りのモノやコトに接することで生じる「何かを感じたり考えたりする」という経験の身も蓋もない即物的な「現実」を出発点に、そのような「現実」を作り出しているモノやコト、あるいは私たちの身体感覚に対して、リバースエンジニアリング的に観察・解体し、さらにリバース・リバースエンジニアリング的に再構成することで、各自が新たに「芸術」を作り出す経験(芸術家になる経験)を得ることを目指します。

金井学https://www.terrainvague.info/

「研究入門」では、芸術と諸学術の協働により得られた諸分野の問いに実際に取り組み、教員のメンターシップのもと、研究発表、展示・公演、社会実装などを目指します。「つながるかたち」では、手を動かして「かたち」をつくることを端緒とし、科学的視点で発見すること、問いを得ること、その問いを解くことの連鎖を実践します。研究室のデジタルファブリケーション機器などを用いた製作や、CAD・プログラミングによるモデリングなども行います。

さまざまな専門を持つ学生とともに、広い意味での「パフォーマンス」の研究と制作を軸にしながら、「癖」や「影響」など多様なトピックに関するセミナーや出版物の企画を行なっています。同時に、ラボ名のとおり、個々の目的を追求する過程において生じてくる思いがけない副産物にも注目し、それらを活動に折り返す回路を開発することも目指します。

授業以外にも芸術全般に関わる様々なイベントを主催したり、他の組織と連携して共催したりしています。

《主催》=● 《共催》=● 《後援》=●

.jpg)

このワークショップでは、来日中の楽器制作者/音楽家ダニエル・フィッシュキンが、フランスで発明された風変わりな木製の擦奏体楽器であるアルブラリンの歴史についての簡単な講義とデモンストレーションを行ないます。参加者は、両刃鋸やカンナなどの簡単な手工具を使って、自分だけのアルブラソンを作るための基礎も学びます。

擦奏体鳴楽器(friction idiophones)は、音楽の発明史の中でも異彩を放っています。過去から現在に至るまであらゆる場所で親しまれている擦弦楽器とは異なり、擦奏体楽器は数はとても少ないものの、特異な音によって特徴づけられます。その一例として知られるリヴィカは3つの「舌」を持った丸太の駐であり、湿らせた手のひらで擦ると、突き刺すような大きな泣き声を奏でる楽器でした。世界中に存在する口琴などとは異なり、リヴィカはメラネシア固有の楽器であり、他にどこにも存在しないながらも、現在では「絶滅楽器」とみなされています。現地の奏者はもはや残っておらず、世界中の博物館に現存する実物も50台ほどしか知られていないのです。そのリヴィカが最近生まれ変わりました:1992年にフランスを拠点とする彫刻家ジョゼ・ル・ピエズが、磨き上げた丸太に切り込みを入れ、擦ると共鳴する荒々しいポリフォニックな彫刻楽器「アルブラリン」を制作したのです。その楽器はリヴィカをさらに発展させ、より多くの音とより広い音域が奏でられることを特徴としています。2023年の夏にボルドーのアトリエでル・ピエズと出会い、楽器製作者としての国際的なパートナーシップをスタートさせたダニエル・フィッシュキンが、この類まれな楽器を日本にはじめて紹介するワークショップを開催します。

先着順に参加希望者を受け付けます(10名まで)

Daniel Fishkinhttps://dfiction.com/

1930年代後半にジョン・ケージが発明した(とされる)プリペアード・ピアノは、通常のピアノの弦にボルトなど様々な物体を挟むことで、各鍵盤に対応する音の響きを変えた楽器です。台の鍵盤楽器を打楽器アンサンプルに作り替える妙案として始まった試みは、ピアノという西洋音楽の中心に位置する楽器を相手どった20世紀後半の様々な解体実験の先駆けとなり、サンプリングなどにおけるキーボードというインターフェースの捉え直しにも大きな影を投げかけました。東京大学ピアノ委員会では、特殊奏法の第一人者であるピアニストの井上郷子さんをお呼びし、プリペアード・ピアノとピアノの両方を含むブログラムを通じて、プリパレーションという手法を考え直すコンサートを開催します。

ケージの大作<プリペアード・ピアノのためのリナタとインタリュード)の全曲演奏という貴重な機会の傍らに、プリペアード・ピアノの登場以降に書かれた現代ピアノ曲を添えることで、それらの「アンプリペアード性」を浮かび上がらせます。

ピアノの鍵盤と同数の観客(88名)を先着順に受け付けます。また希望者(先着10名)はプリパレーションの過程を見学できます。

東京大学ピアノ委員会では、卓越したサクリフォン奏者であるジュリアード音楽院教授のニール・レナードさんをお呼びし、生楽器の電子的変調に基づくコンサートとレクチャー兼ワークショップを開催します。日本の中谷美二子さんを含む他分野のアーティストたちと多くのコラボレーションをこれまで手がけてきたレナードさんは、自らのサウンド・インスタレーションを「歴史的出来事を想起する装置」として捉えながら、サクリフォンの原音がほとんど同定できなくなるまで変調を加える演奏法と重ね合わせ、認知と記憶の誤)作動に焦点をおいた刺激的な音楽活動を展開しています。そのような実践を踏まえて、このイベントではまずレナードさんが過去の作品やコラボレーションを回想するレクチャーを行なった上で、サクリフォンとライブエレクトロニクスによるリロ演奏を繰り広げ、さらに演奏後にいましがた耳にした音楽がどのように生み出されたのかを振り返るデモンストレーションを挟んで、希望する参加者とともにその場で一緒に簡単なデモ作品をつくることを目指します。出来事とその想起をテーマにしつつ、出来事とその想起がリアルタイムで連なり、乱反射していく、一夜かぎりの音楽的冒険にぜひご参加ください。

サクソフォンのトーンホール数(25)をソプラノ、アルト、テナー、バリトンというメジャーなサックス種の数に掛け合わせた100人の観客を先着順に受け付けます。また希望者(先着5名)はデモ作品制作に加わるこができます。

Neil Leonardhttps://www.neilleonard.com/

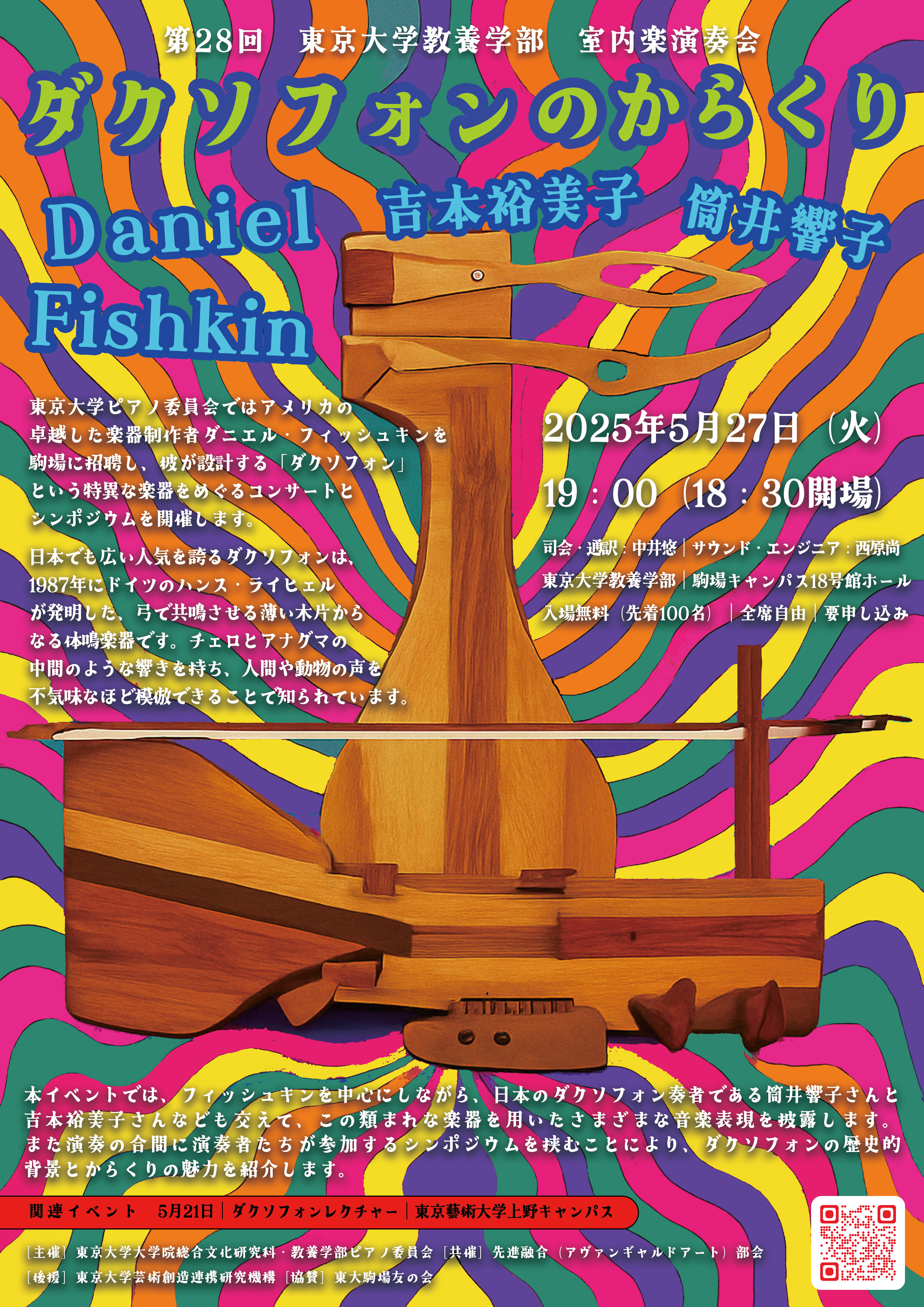

東京大学ピアノ委員会では、アメリカの楽器制作者/音楽家であるダニエル・フィッシュキンさんをお呼びし、彼が設計する「ダクソフォン」という楽器をめぐるコンサートとシンポジウムを開催します。日本でも根強い人気を誇るダクソフォンは、1987年にドイツのハンス・ライヒェルが発明した、弓で共鳴させる薄い木片からなる体鳴楽器です。その音はチェロとアナグマの間のような不思議な響きを持ち、人間や動物の声を不気味なほどリアルに模倣できることで知られています。2006年にライヒェルと出会い、ダクソフォンの設計について直接学んだ唯一の製作者であるフィッシュキンは、それから多くの独自設計によるダクソフォンを開発しています。本イベントでは、フィッシュキンを中心にしながら、日本のダクソフォン奏者である筒井響子さんと吉本裕美子さんなども交えて、この類まれな楽器を用いたさまざまな音楽表現を披露します。また演奏の合間に演奏者たちが参加するシンポジウムを挟むことにより、この楽器の歴史的背景と魅力を紹介します。

また本イベントはフィッシュキンさんの来日に合わせて東京藝術大学で開催されるダクソフォンレクチャーとも連携していますので、そちらも合わせてお申し込みください。

申し込み

特別講義 ダニエル・フィシュキン「新・ピノッキオの冒険 〜ダクソフォンのこれまでとこれから〜」

日時:2025年5月21日(水)14:40-16:40

会場:東京藝術大学上野キャンパス 美術学部中央棟第一講義室

申し込み

Daniel Fishkinhttps://dfiction.com/

東京大学先進融合(アヴァンギャルドアート)部会では、フォーダム大学助教授で映像作家のカタリーナ・アルヴァレスさんをお呼びし、実験的なレクチャーパフォーマンス・イベントを開催します。

AIが日常に溢れ出した今日の世界で、言葉を覚えたての子どもたちはまるで人工知能の試作機のように「なんか質問してよ」と大人にせがみ、新しい言葉の力を確かめようとする傍らで、AIアシスタントと会話を交わし、うまく伝わらないたびに発音を調整し、新しい単語を覚えて、なんとか反応を引き出そうとします。そのような「プロンプト」のやりとりは、遊びであり、訓練であり、翻訳でもあります。本イベントでは、こうした言語の振付(コレオグラフィー)を「問答術」ないし「間=視点(inter-view)術」として捉え、多様な交通手段、拡張されたダンス理論、そして通訳のもつれと美しさを横断しながら実践的に探ります。

素材となるのは、カタリーナが滞在中に東京で子どもたちと制作するドキュメンタリー作品《Modos de Transporte(交通・移動の様態)》の最新エピソードです。イベント前半では、大人たちが出演した子どもたちに、制作体験や「移動」と「コミュニケーション」などについてインタビューを行ないます。後半では、子どもたちがインタビュアーとなり、大人たちにドキュメンタリーという形式や映像ないし芸術に関する問いを、興味の続くかぎり投げかけます。

すべての会話は、その場しのぎの翻訳やどうしようもない渋滞、予測外の寄り道を含む「交通」のように展開していくでしょう。世代や言語を越えた問答と視点の行き来を通じて、私たちの世界をかたちづくる深層のリズムや、原初的な振付が垣間見えるかもしれません。

年齢問わず、どなたでも参加を歓迎します。終了後には大きなデザートをご用意します。

申し込み

Catalina Alvarezhttps://www.catalinaalvarez.com/